En su obra geográfica titulada Rawḍ al-Miʽtār (p. 511), el polígrafo de origen andalusí Al-Ḥimyarī (s. XIV) aporta un dato muy interesante: el de la existencia de una ciudad en la cora de Šiḏūna llamada Lakka (nombre mal transcrito como Lakko en las ediciones de esta obra), que se describe de la siguiente manera:

“Lakka es una ciudad en Al-Ándalus, de la cora de Šiḏūna, antigua, construida por el césar Uktabyān (César Augusto, 63 a. C.-14 d. C.), y cuyos restos aún subsisten, con una de las mejores fuentes termales de Al-Ándalus. Junto al río de esta Lakka, se enfrentaron Rodrigo, rey de Al-Ándalus, con su ejército de no árabes, y Tāriq b. Ziyād, con el suyo de musulmanes, el domingo 28 de ramadán del año 92 de la hégira. La batalla entre ellos se prolongó hasta el domingo siguiente, cinco de šawwāl. Dios derrotó entonces a los paganos, de los que muchísimos fueron muertos, permaneciendo sus huesos en aquella tierra durante mucho tiempo. Los musulmanes se apoderaron de lo más valioso de su ejército, y reconocían a los nobles y reyes extranjeros por los anillos de oro que encontraban en sus dedos, a los de rango inferior por los de plata, y a sus siervos por los de bronce.”

Restos de un edificio de época romana en el yacimiento de Gibalbín. Fotografía: Agustín García Lázaro

La Crónica del moro Rasis (s. X) ya nos habla de que en la demarcación de Xerez Sadunia había un monte

“que a nombre Montebur (Montebir en la versión de la Crónica de 1344); et yaze este monte sobre Saduña (o Saduna/Suduña, y Xudula en la Crónica de 1344) et sobre Terretarne (Tereçune en la Crónica de 1344); et este monte ha fuentes que echan muchas aguas et a y muchos buenos prados et mui buenos. Et dende nasce un rio que llaman Let (Les/Lea en alguna copia); et yazen en él mui buenos molinos […] e en la su majada [de Saduña] yaze una villa a que llaman Santa. E en Santa aportaron vnas gentes a que los cristianos llaman erejes, e estos fizieron en España grant daño, mas en cabo todos y murieron.”

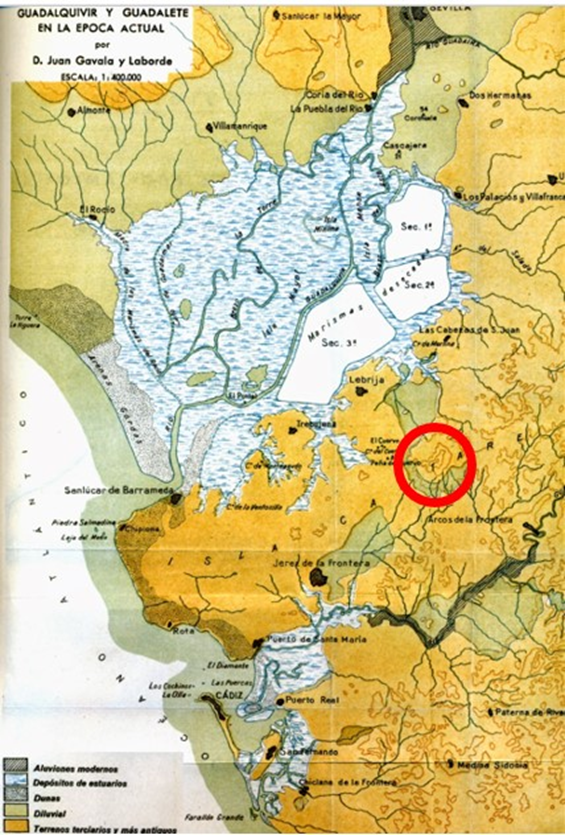

Curiosamente, en la versión de la Crónica de 1344, a esa ciudad de Santa se la denomina Saca, lo que nos hace pensar que al-Rāzī se está refiriendo realmente a Lakka, y que el copista castellano del siglo XV reprodujo mal su nombre al confundir la -l inicial del manuscrito original portugués del XIV con la -s llamada de bastón, ya que ambas formas se asemejan mucho. Además, el episodio parece aludir a la conquista de Hispania por los musulmanes (vnas gentes a que los cristianos llaman erejes) y, probablemente, a la batalla contra las tropas de Rodrigo, que allí en Saca (=¿Lakka?) fueron derrotadas (mas en cabo todos y murieron). También al-Idrīsī en la Nuzha (pp. 26-27), sitúa a la población de Bakka entre Arcos y Jerez, algo que también nos lleva a suponer que, en ese pasaje, al-Idrīsī se está refiriendo, en realidad, a Lakka, y haya un error en la transcripción de la letra inicial (b-, bā᾽ por l-, lām), fácilmente confundible en un manuscrito árabe.

A partir de la descripción de al-Rāzī, en 1741, el también jerezano Gerónimo de Estrada reflexionaba sobre ellas afirmando que

“Montebur es Montevir, ó Gibelvir”, y “Montebur no es […] sino Gibelvín, que hoy decimos, y coincide mucho con Gibelbur, que es en Razis su monte señalado; a lo que conduce otra lección […] y es Montebir que es Gibervir en el idioma árabe […]. Tengo otra confirmación de este discurso o conjetura (y es digna de atención) en esta misma versión toledana, que vio nuestro Roa, y consta en el lugar citado. Se dice que este Montebir (que como diximos es la misma voz que Gibelvir) yace sobre Xudula. Hoy vemos a las vertientes de Gibelvir a la parte del camino de Xerez a Arcos el pago de los Cortijos de Xédula mayor y menor”.

En los

años setenta del pasado siglo XX, una excursión arqueológica tomó nota de todo

lo que, por entonces, aún seguía viéndose de aquellas ruinas. Se documentaron y

plasmaron sobre plano restos de un edificio destinado a termas, parte del

graderío de un teatro, un posible arco conmemorativo, estructuras que se

corresponden con un templo, una gran cisterna o alberca de recreo, muros de

edificios defensivos e, incluso, una necrópolis con ajuares de época

hispano-visigoda (s. VII), y en lo alto de la sierra, una pequeña fortaleza con

murallas y torres en tapial de origen andalusí.

Como apuntan Rosalía González y Diego Ruiz Mata, a pesar de que se atestigua en

el lugar la presencia de cerámica ibérica pintada y cerámica bruñida, “su momento

de máximo esplendor debió de corresponder a época romana”. De ese período son

las estructuras visibles descritas, así como las inscripciones de carácter

funerario halladas a fines del siglo XIX, una cabeza en mármol blanco de mujer,

o una escultura representando al dios Pan.

De Gibalbín nacen también arroyos y otros caudales de agua, siendo el más importante de ellos el Salado de Caulina, también denominado arroyo Badalejo o Albadalejo (fig. 4), el mayor afluente del Guadalete tras el Guadalcacín o Majaceite. Acerca de este arroyo, el mencionado Juan de Espínola afirma lo siguiente: “[…] dice el maestro [Pedro de] Medina que los moros llamaron á nuestro río Baladac, pero yo juzgo que no lo dieron sino al grande arroyo que entra en él cerca de Cartuja llebando las aguas de la famosa fuente del Baladejo”. Sobre este particular, también Gerónimo Estrada repetía, una centuria después, que “el río que aquí nace es Baladexo, y salado llamado Badalac en que duran hoy los molinos que dize Razis. El riachuelo que nace en Gibelvir se dice Baladexo, que es en dialecto árabe Guadalexo, ó Guadaleque, oy suma como si dixéramos en diminutivo Guadaletejo”; y más adelante hace hincapié en que de “Gibelvín nace el riachuelo, o salado, que cree un erudito que es Lec o Badalac de los árabes, y entra en Guadalete. El salado es Vadalejo o Guadalejo, es decir, chico Vadalec ó Guadalec”.

Cauce del Arroyo del Salado de Caulina (Badalac, Badalejo) (T.M. de Jerez de la Fra.) desde su nacimiento (Gibalbín) hasta su desembocadura en el Guadalete con los yacimientos arqueológicos principales (Prehistoria – Medieval), en Raquel Martínez Romero, 2021

Hace apenas unos años, el investigador Alberto Cuadrado Román, en un artículo titulado “Los canales de Jerez”, aportaba un interesante plano del entorno de la ciudad de Jerez elaborado en el siglo XVIII por el citado erudito local Bartolomé Gutiérrez, en el que este arroyo Badalejo aparece con la leyenda: “Río y puentes del Badalac”. Según Cuadrado Román, “existe una evolución del topónimo Badalac a Badalejo, en la que la palabra Badalac tiene su origen en el árabe wādī y el vocablo “lac”, de la raíz latina lacus (lago)”. Para este autor, por tanto, Badalac era el wādī Lakka de las fuentes árabes, “el río del lago” que, según el propio Cuadrado, no era sino un antiguo estero que supuestamente unía el paleoestuario del Guadalete con un golfo marino que ocupaba en la antigüedad toda la zona de los llanos de Caulina. Este pequeño golfo, afirma este mismo investigador, se fue colmatando con el paso de los siglos para convertirse en una zona lacustre y pantanosa ya en época árabe, el wādī Lakk (sic).

Fragmento y leyenda del mapa de Bartolomé Gutiérrez incluido en su Reflexión sobre la opinión admitida por el M. R. P. Mro. Fr. Enrique Flórez, que niega la identidad de Asta con Xerez de la Frontera, 1754

Creemos

con Alberto Cuadrado que, en efecto, el nombre de este arroyo Badalac se

corresponde con el wādī Lakka que mencionan los relatos de la

conquista islámica de Hispania, pues conserva fosilizada su primitiva

nomenclatura, o la del río principal en el que desemboca, el Guadalete. No

obstante, y a diferencia de lo propuesto por Cuadrado Román, pensamos que este

hidrónimo Badalac deriva directamente del nombre de la ciudad de Lakka,

enclave que identificamos con los restos arqueológicos de la Sierra de Gibalbín,

donde nace el Badalac del mapa de Bartolomé Gutiérrez, o Salado de

Caulina, y en la que hasta hace apenas un siglo eran famosas sus aguas termales,

como las que nombra al-Ḥimyarī, en torno a las cuales aún se aprecian las

ruinas del balneario que frecuentaban los lugareños a finales del siglo XIX y

principios del XX. Es cierto que,

a pesar de que la descripción que este autor hace de Lakka se ajusta

perfectamente a lo que vemos en Gibalbín, no existe aún una evidencia

epigráfica o documental que nos permita afirmar, o rechazar, con rotundidad, la

hipótesis de que esas ruinas se corresponden con aquélla.

La

investigación de las últimas décadas se ha esforzado en darle nombre a la

ciudad que se alzaba en aquel solar. Así, mientras Genaro Chic cree que fue Cappa,

citada por Plinio entre las ciudades estipendiarias del Conventus Gaditanus,

para Ramón Corzo, “la gran ciudad del cerro de Gibalbín pudo ser el enclave

tartésico originario de Hasta, que cedería importancia en época romana

al puerto comercial situado en los esteros”, y que cambiaría su nombre por el

de Regina, también mencionada en la obra de Plinio dentro de la

jurisdicción de Gades.

Sin embargo, a raíz de los supuestos hallazgos en la zona de monedas del siglo

I a. C. con la leyenda Ceri(t), algunos autores se inclinan por situar

allí a la ciudad de ese nombre, topónimo del que podría derivarse el de la Šarīš

andalusí y la posterior Xerez cristiana y actual Jerez. Del

mismo modo, el descubrimiento de un fragmento de bronce con la inscripción MVN.\[...] llevó también a sostener que aquella urbe se corresponde con una

de las dos Vrgia mencionadas por Plinio y otras fuentes griegas y latinas

en el tramo de la vía Augusta entre Gades (Cádiz) e Hispalis (Sevilla).

Ninguna

de estas hipótesis es concluyente, y todo apunta a que las ruinas de Gibalbín pertenecen

a la antigua ciudad de Lakka descrita por al-Ḥimyarī. Ésta es la única

referencia clara que existe sobre esta urbe en la documentación escrita, si es

que, como hemos visto, la Bakka de uno de los pasajes de la Nuzha de al-Idrīsī o la Saca de al-Rāzī no lo son, además de los supuestos tituli picti

de las ánforas Dressel 20 del monte Testaccio que, no obstante, y como hemos

señalado, siguen generando muchas dudas. Al hilo de este particular, es preciso

añadir que la sierra de Gibalbín se conectaba al río Guadalquivir mediante un

antiguo estero en el que se atestigua la presencia de alfares romanos que, tal

vez, fueran productores de los citados recipientes oleicos con la inscripción Lacca. Lo

seguro es que nos encontramos con un topónimo cuyo origen debe rastrearse en la

raíz indoeuropea *lak-: gr. λάκκος “cisterna”, lat. lacus, con el

significado de “agua remansada, estanque, lago, mar” que, según Francisco

Villar, en la onomástica meridional-ibero-pirenaica ha dejado los nombres de Lacilbula

y Lacipo en Málaga, Lacimurga en Badajoz y Lacca (Cádiz),

por ejemplo.

El nombre se debe bien a que se alzaba sobre los esteros de las amplias desembocaduras del Guadalete y del Guadalquivir, cuya apariencia en la Antigüedad era la de grandes lagos (Avieno, por ejemplo, llama Lacus Ligustinus a la enorme entrada en el mar del río Betis en su poema Ora Maritima); o bien a su directa relación con el agua. Ya nos hemos referido a la enorme cantidad de torrentes y arroyos que nacen de su entorno, y a los restos de enormes construcciones relacionadas con termas, albercas y cisternas que en ella se levantan. Ese aspecto de lago o laguna lo seguiría teniendo toda esa región en el siglo VIII y, tal vez por ello, algún texto habla de que las tropas se encontraron en una al-buḥayra, “lago, laguna, albufera”, probablemente sin relación con el topónimo del mismo nombre que se localiza en la comarca de La Janda y con el que se confundieron.

El topónimo Gibalbín, con el que se conoce secularmente al monte en el que Lakka se alzaba, proviene del árabe ŷabal al-bi’r, el “monte del pozo”, posible alusión a esas construcciones, o traducción directa del antiguo nombre de la preeminente ciudad, similar al del río sobre el que se alzaba, el wādī Lakka de los árabes, denominación que ha quedado directamente fosilizada en uno de sus principales afluentes, el Badalejo, que atraviesa los Llanos de Caulina al nordeste de Jerez, y en cuyas orillas pudo darse la famosa batalla entre Rodrigo y Tāriq del verano de 711. Cobra entonces mayor sentido nuestra hipótesis de localizar la ciudad de Šiḏūna en el yacimiento de Doña Blanca en la Sierra de San Cristóbal, pues cuentan las crónicas que los musulmanes la tomaron tras la victoria ante los cristianos, o inmediatamente después de la de Istiŷa, la primera en conquistarse en al-Andalus, afirman, topónimo este último referido a Écija, pero que en algunos textos parece aludir, realmente, a Asṭa, la antigua Hasta Regia, al oeste de Gibalbín y los Llanos de Caulina.

No hay comentarios:

Publicar un comentario